Il Territorio

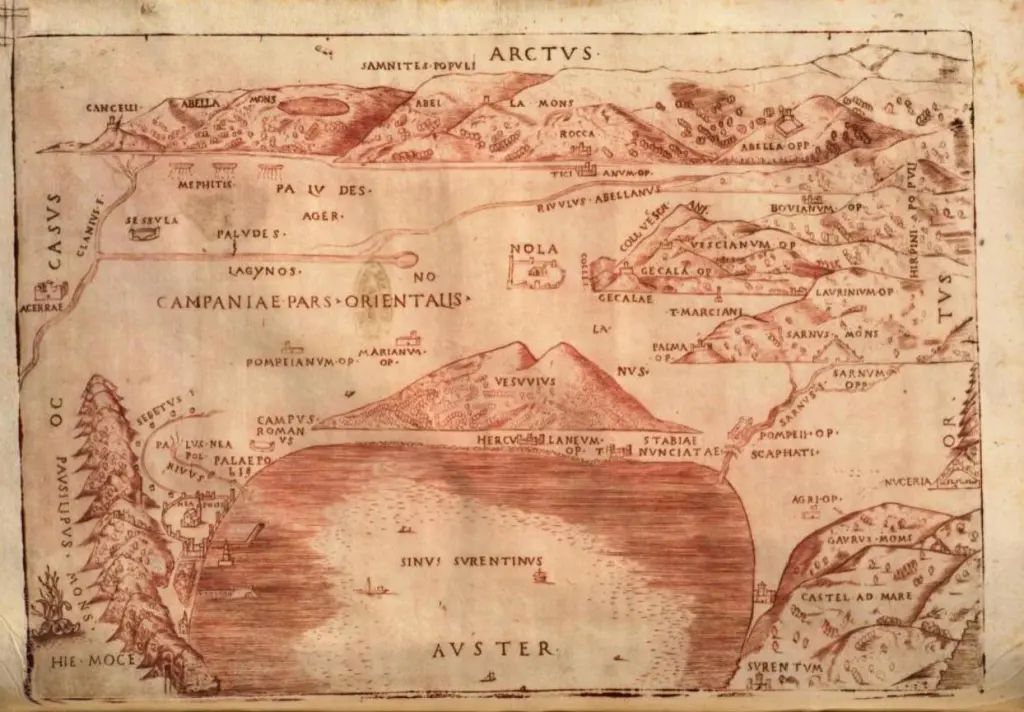

Schematizzazione della conca in cui ricade l’Agro nolano dall’opera Nola di Ambrogio Leone (1514)

Ancora poco nota è l’evoluzione del paesaggio olocenico dell’Ager Nolanus, in parte a causa dell’importante deposito piroclastico (pomici, ceneri e correnti piroclastiche, lahar) che ha ricoperto l’area posta a est/nord-est del Somma-Vesuvio e portato localmente a profonde modifiche ambientali.

In particolare tre delle grandi eruzioni pliniane hanno avuto effetti devastanti: Pomici di Base (circa 22.000 yr BP); Pomici di Mercato (circa 8.500 yr BP) e Pomici di Avellino (circa 3550 yr BP). Quest'ultima eruzione fu poi seguita da un lungo ciclo esplosivo protostorico.

Stratigrafia con i vari livelli eruttivi. In basso: eruzione delle Pomici di Avellino.

La quarta eruzione pliniana: Pomici di Pompei (AD 79) ha avuto scarsa influenza sull'area nolana-palmense, investendo soprattutto i territori posti a sud sud-est del vulcano.

Molto marcati invece furono gli effetti dell’eruzione sub-pliniana delle Pomici di Pollena (AD 472). Potenti accumuli vulcanoclastici e alluvionali secondari causarono ingenti danni agli edifici oltre che modificare la morfologia del territorio con il conseguente sconvolgimento del reticolo idrografico. L’anfiteatro di Nola fu sommerso per oltre 5 m da materiale fangoso/piroclastico.

Il Somma-Vesuvio delimita un ampio corridoio sub-pianeggiante delimitato ad est dalle estreme propaggini dei Monti di Sarno (Monte Sant'Angelo/Monte Pizzo Alvano)- la cosiddetta Sella di Palma Campania. L'importanza strategico-insediativa di tale corridoio è sottolineata dalla presenza non solo dell'antico tracciato della Via Popilia e del percorso dell'Acquedotto Augusteo del Serino, ma anche dall' abitato di Palma Campania che ha dato il nome all'omonima facies culturale dell'età del Bronzo antico.

Forme sub-superficiali riconducibili alla presenza di più bocche vulcaniche sepolte - tra le quali quelle di loc. Pirucchi/Tirone-Balle e di loc. Cepparuli - e orli di terrazzi strutturali, risultano ancora parzialmente leggibili nella sella di Palma Campania proprio ove il basamento carbonatico è più prossimo al Somma-Vesuvio. Queste blande morfologie collinari tendono a delimitare l'attuale andamento dello spartiacque superficiale tra il bacino del Fiume Sarno a sud e quello del Clanio/Regi Lagni a nord. Questo limite non ben marcato ha subito varie modifiche anche in epoche relativamente recenti. In particolare, la presenza di faglie attive sepolte da materiale piroclastico recente deve aver più volte modificato sia l'andamento del limite idrografico superficiale ampliando o diminuendo l'estensione dei relativi bacini idrografici nonché, la stessa estensione dei bacini idrogeologici.

A nord della sella di Palma Campania si delineano quindi le testate di impluvio del bacino del Clanio che risultano da sempre caratterizzate da un reticolo idrografico non ben delineato - soggetto a ricorrenti fenomenologie di esondazione, ristagno e salti d'alveo.